書畫探索

(山水篇)

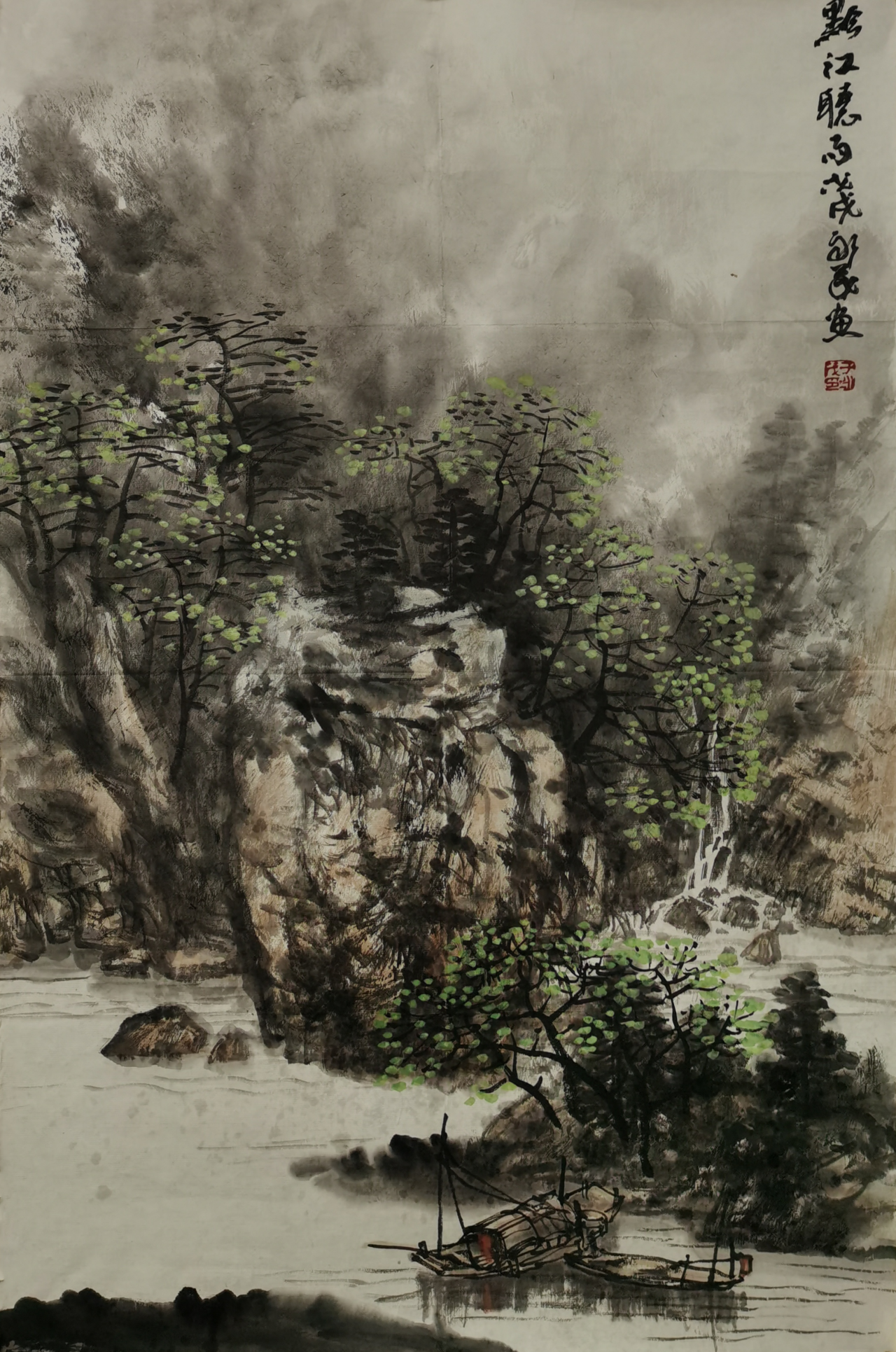

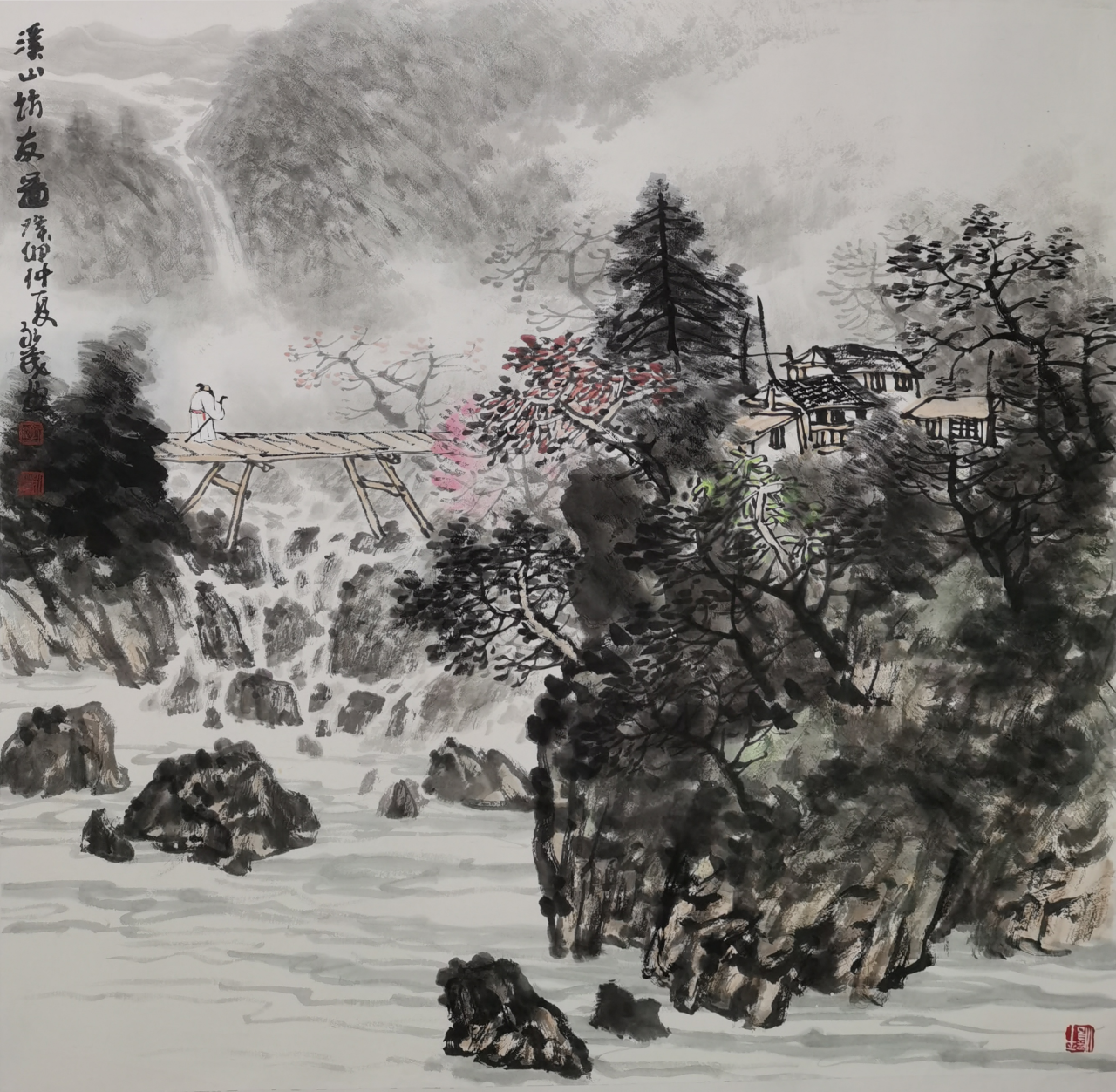

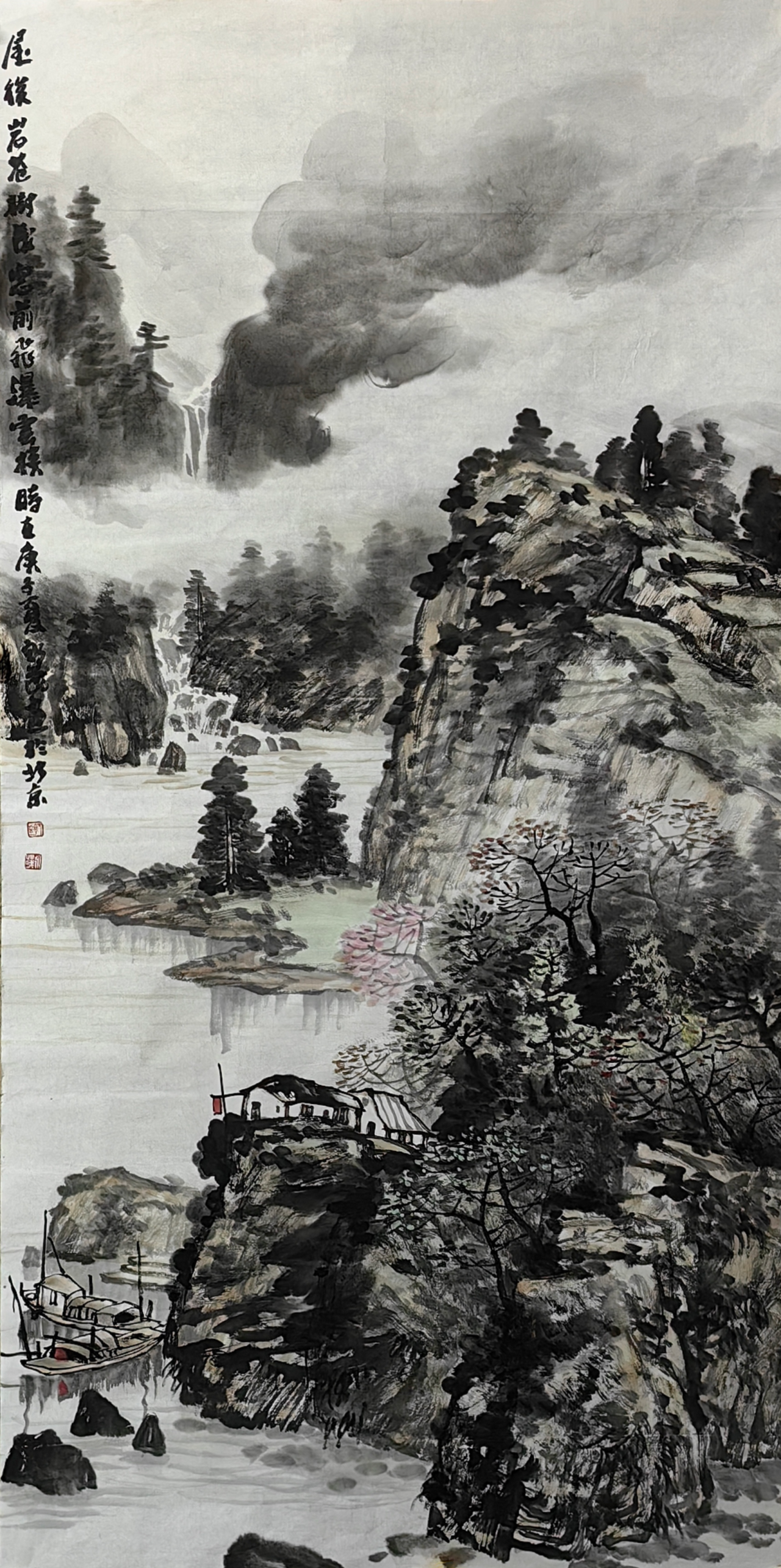

图:于永茂先生

浅谈山水画创作的几点感悟

文/于永茂

我源于对中国书画艺术的痴爱,醉心于丹青多年,一路走来,感慨万千,本期想和同仁师友闲聊一下我在山水画创作中的一些感悟,以此致敬我们即将结束的2024年……

学画山水者,一手既要把握好传统,一手还需伸向于自然,如此,虽谈不上大成但路子却不至于走偏。现在很多美术教材都在普及关于“构象立意中国画”的学习及如何创作,我本人认为,以“立意”为先!

要知道我们的中国美学“意”的理论源远流长,而绘画不是单纯地表现客观,也不是单纯地表现主观,而是主张主客观统一,所以,才明确命名为“意”!所以说,画在心中,笔在手中,墨随笔生“意”,“意”由墨添彩!

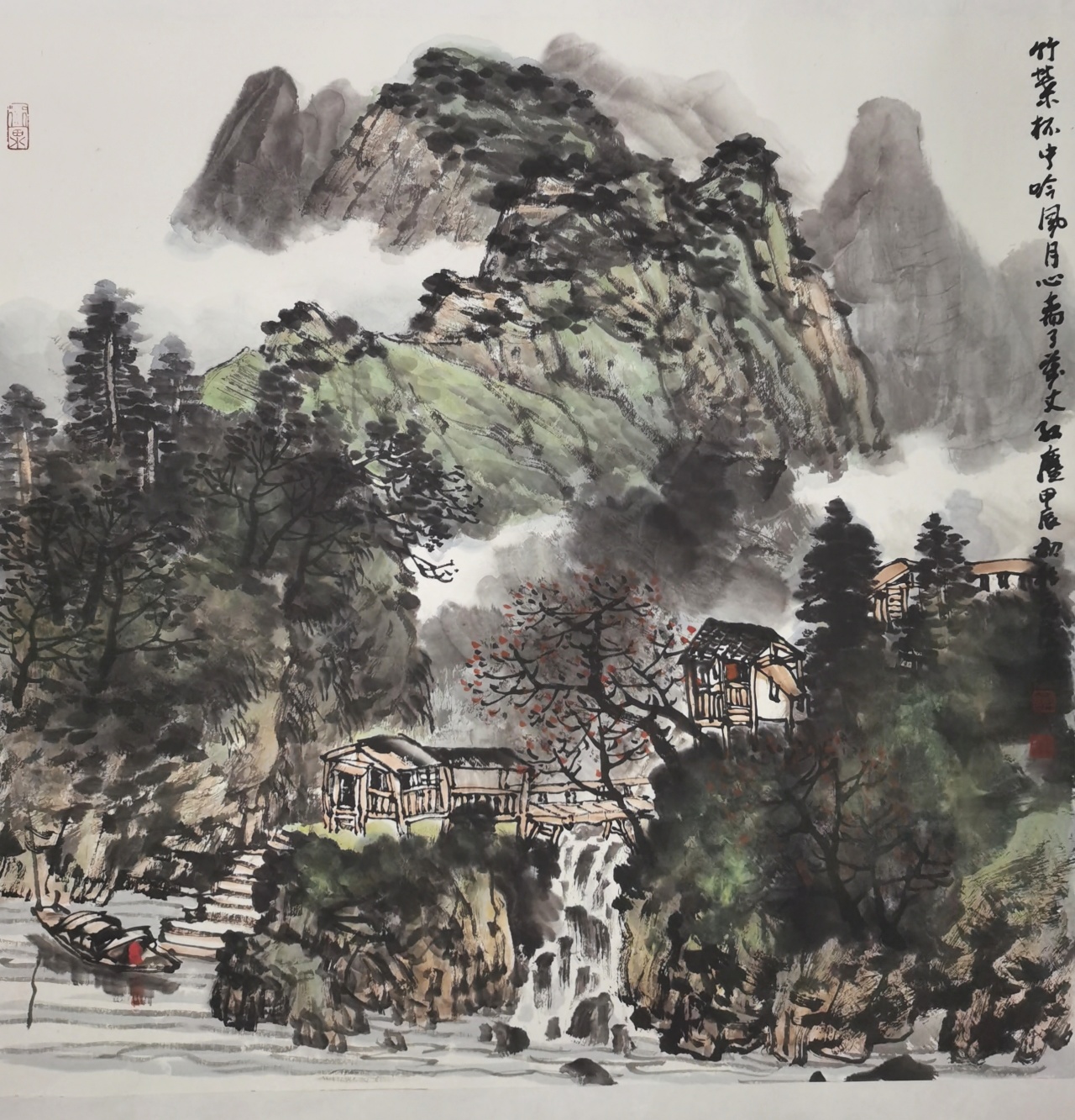

我近几年来的山水画创作,在构图之前会对自己也有一定的要求:心中必先有画的主题,要做到先有“意”再落笔,没有好的立意,也就不能有好的作品!

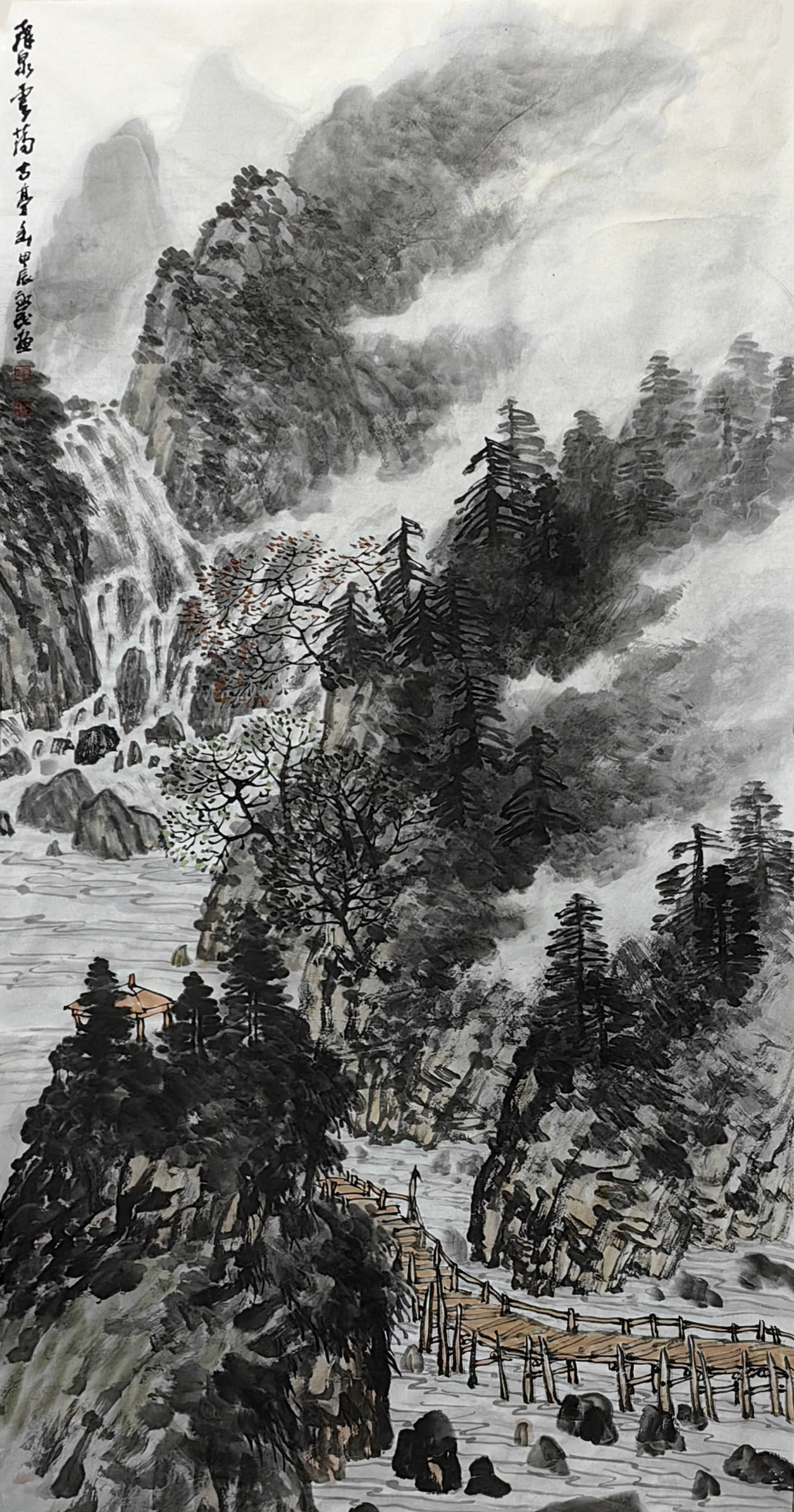

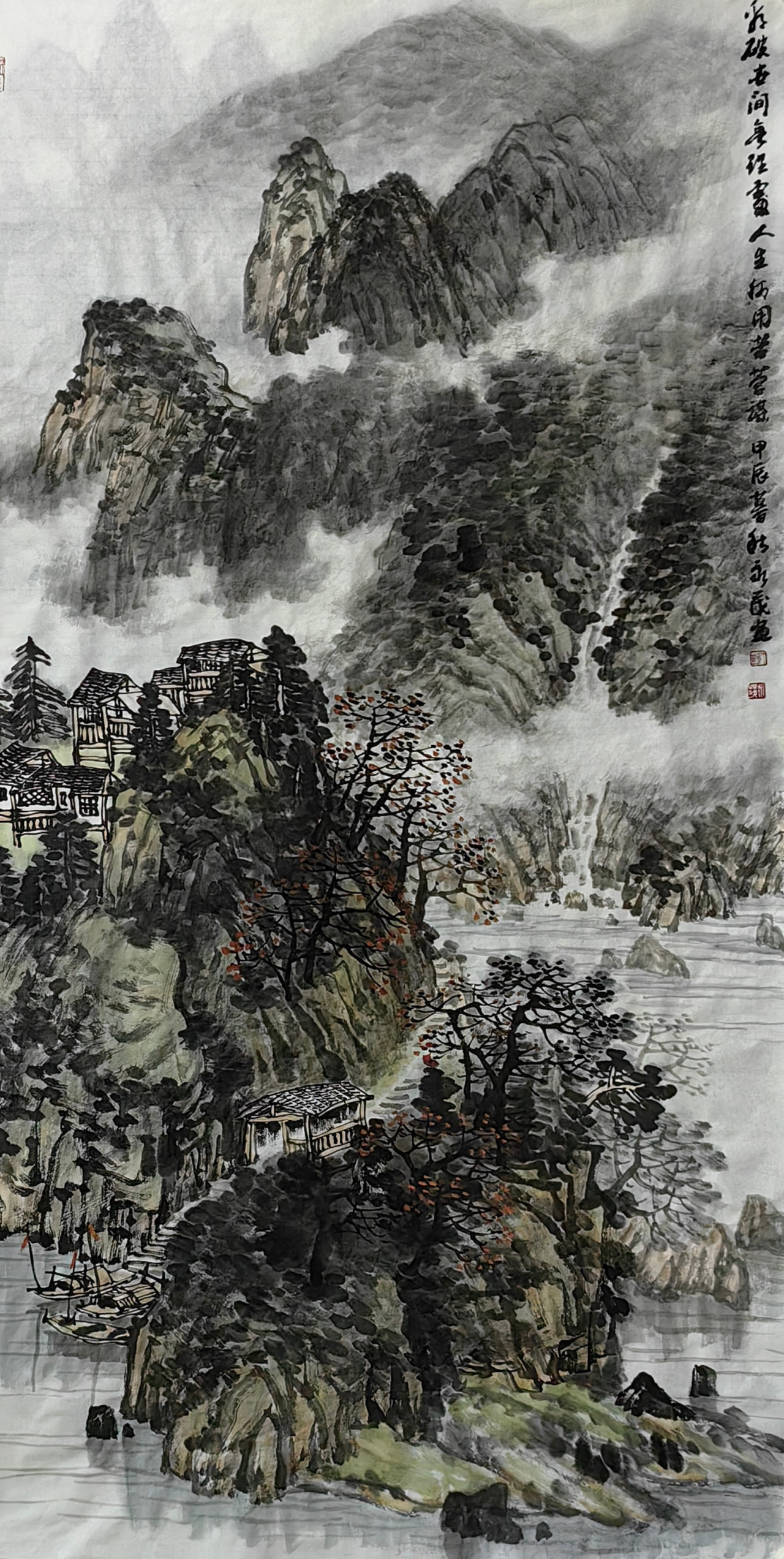

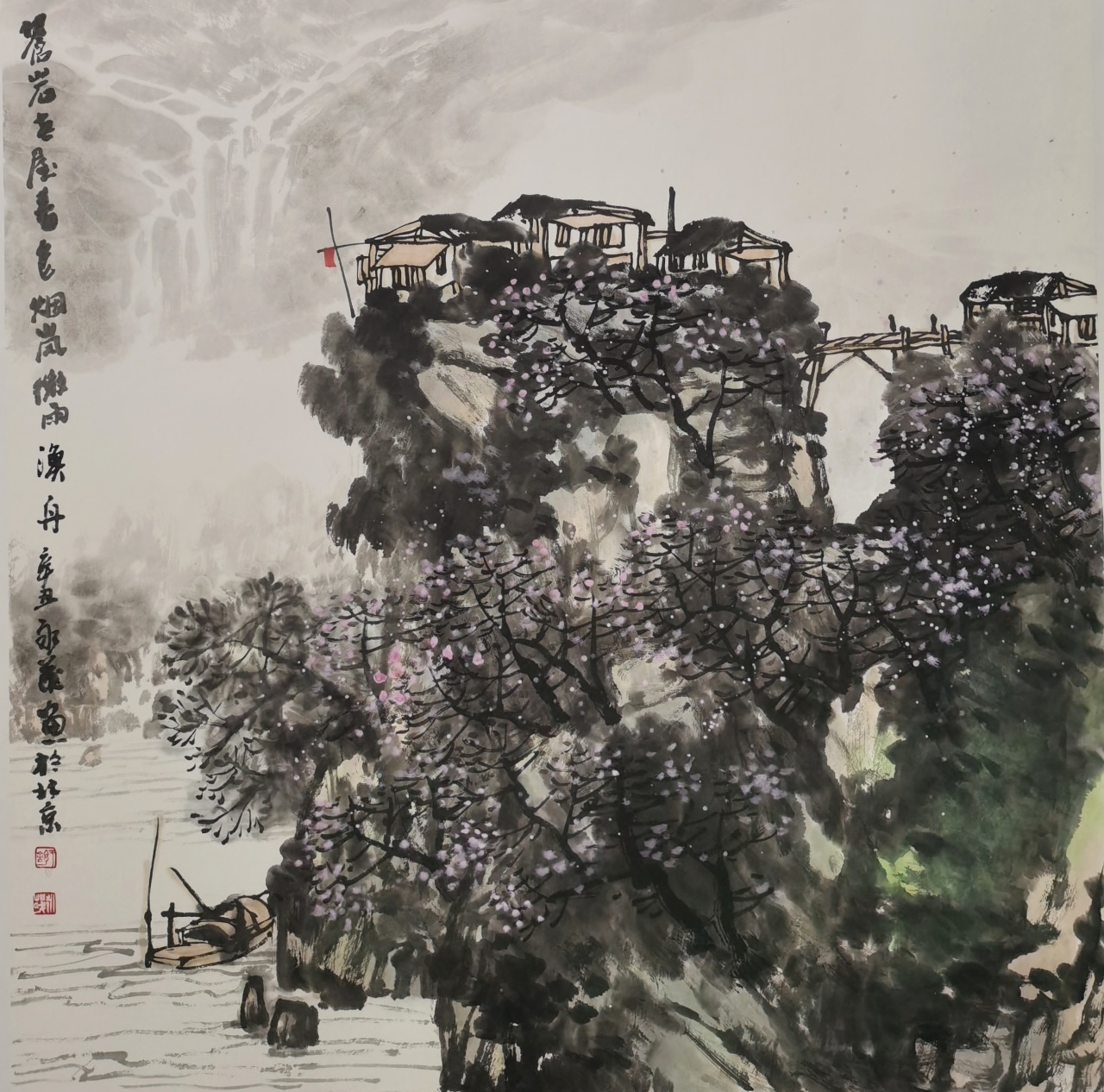

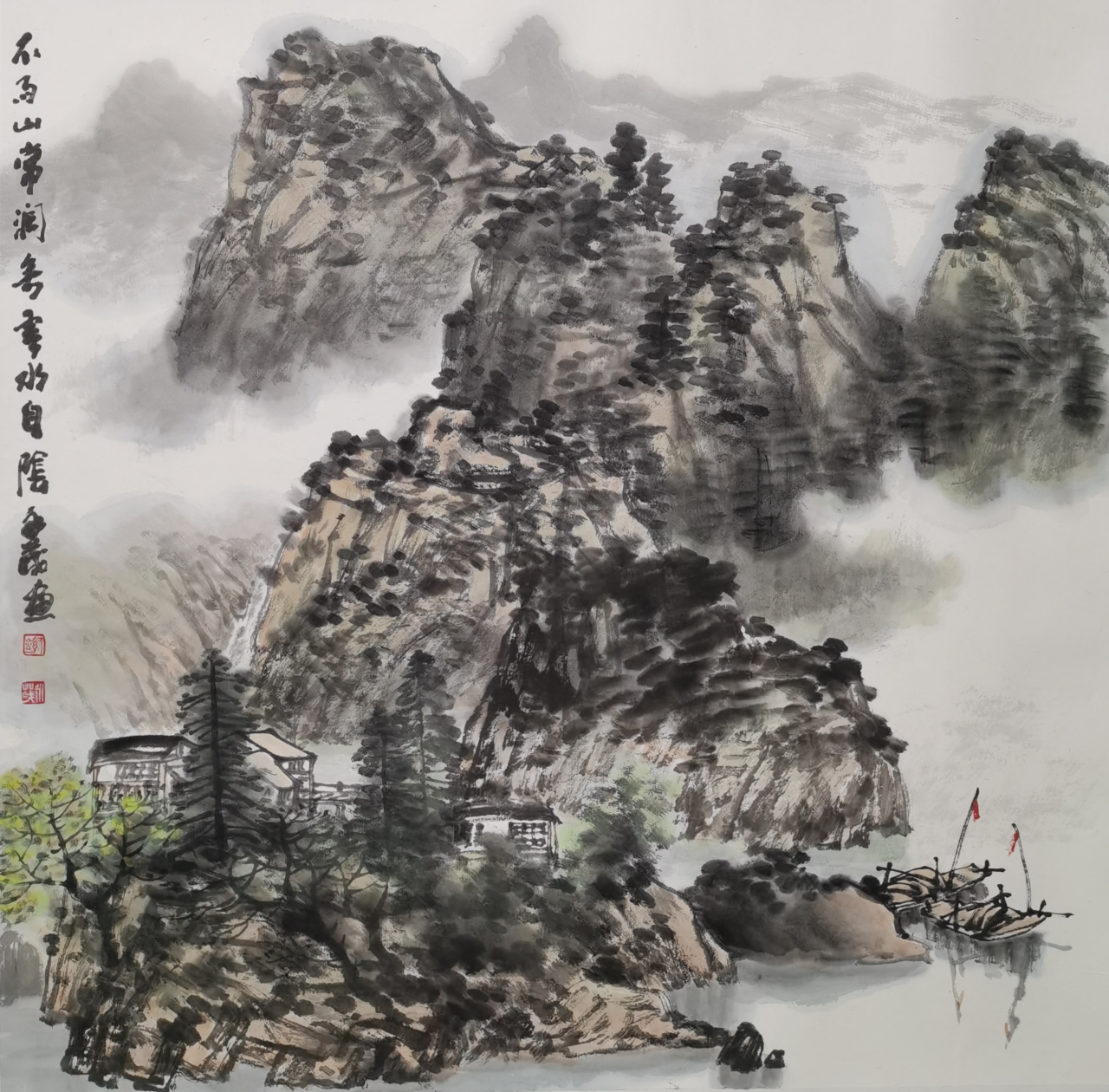

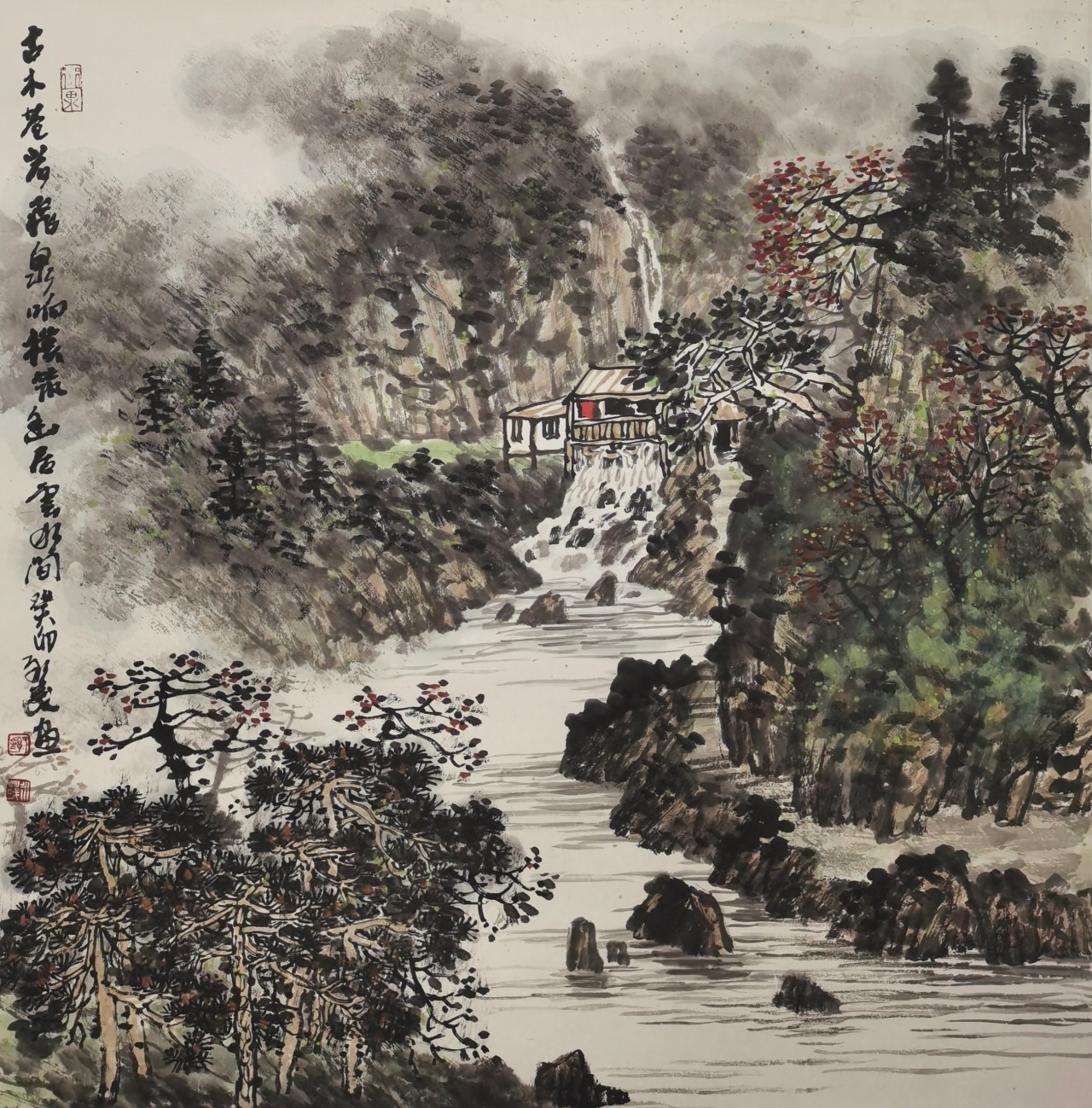

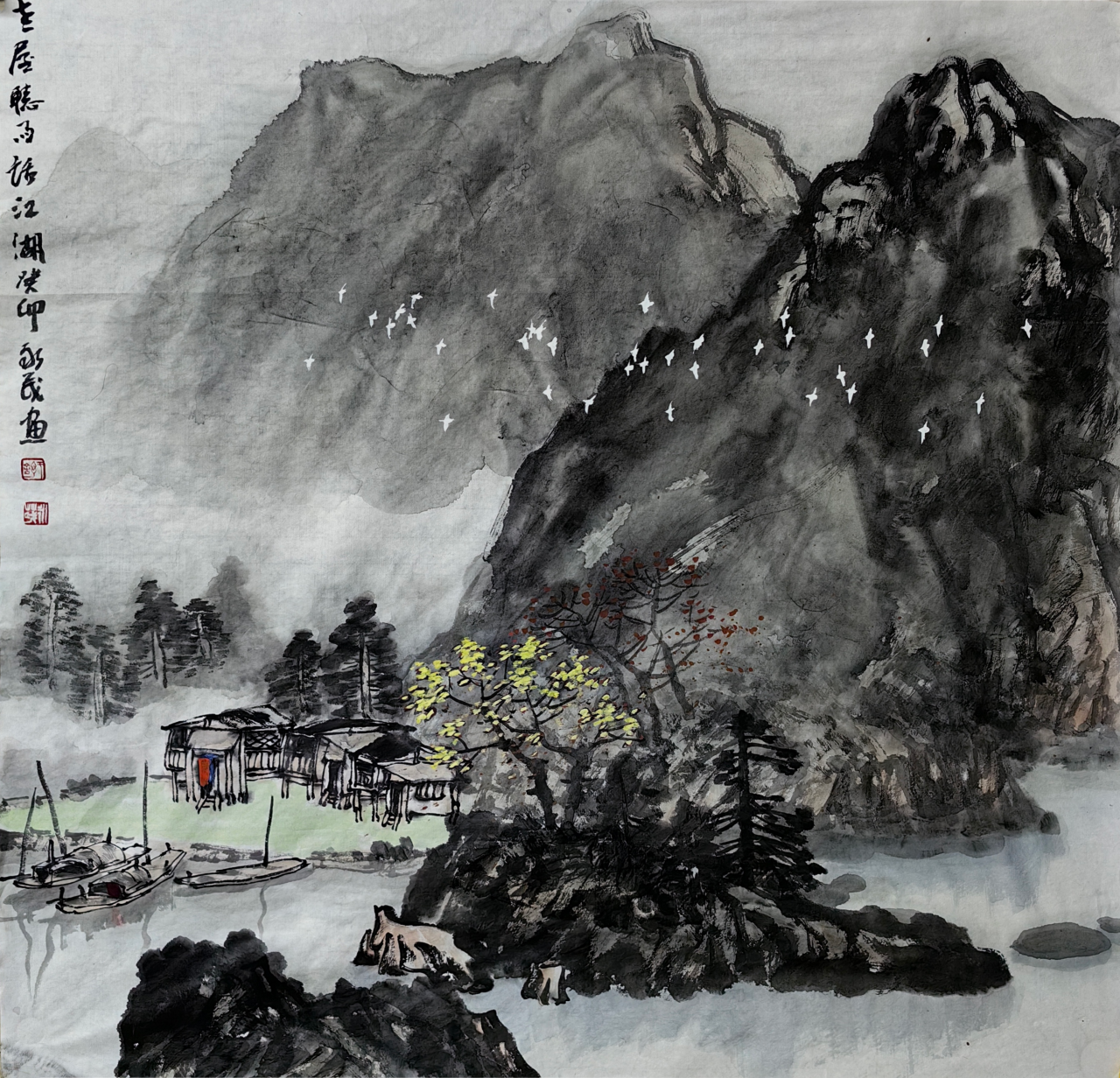

另外,我所创作的山水画每一个自然景物都蕴含诗意,这是因为我需要利用事物本身的特性来表达出我内心的思想感情,因此在近期创作里,我力求笔墨虚实的掌控能做到更加随心所欲些,画面的空间构成更富现代感,线条与皴擦的选择也更加多变,在技巧上和气魄上能给人印象更深刻些。

每完成一幅画,我都会静静的和我的画对话,让自己走进画里,如果连我自己都走不进画里,那么,这幅画就不能称之为完美之作!

“先立意,后作画”,这是由画家自身来控制和把握的,但这也是要因人而异的,是与画家的成长环境、文化结构、审美取向、生命状态、性情趣味等密切相关的,而我所认知的“立意中的意境”,是中国画应有一种引人入胜的意境,而画中意境却不是任何画家都能达到的,其原因是画家笔下所表现的多是一般的“境”,没有强烈的感染力,没有使人历久难忘之境!

所谓“意境”,是艺术化的境界,比现实更吸引人,更具备理想的高度,画家通过对自然与人物的艺术再加工,把观者从画外引入画内,再从画内引到画外,如此来启发了人们无穷的回味和抒发隽永的共鸣。要做到这一点,一方面依靠画者本身的文化修养,另一方面则是画者能否在生活中发现最具有画意的契机,这也是非常重要的!

艺术创作的过程是辛苦的,也是快乐的,每一次创作在“外师造化”的过程中,由感受而感动,由感动而感悟,由感悟而生感激,得以进入“中得心源”之境界,发自于心,行之于笔,立之于象,才是画者应该追求的创作状态!

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。行到水穷处,坐看云起时!新的一年即将到来,生命不息,创作不止,愿在今后绘画创作的道路上有名山大川作伴,闲云野鹤为友,创作出更多更好的艺术作品!

艺术家:于永茂,又名于舒。1952年生于北京。

现为:

中国美术家协会会员,

中央文史研究馆书画院研究员,

北京市文史研究馆馆员,

中国山水画研究院副院长,

中国书画艺术研究院研究员,

中国对外友协艺术交流院研究员。

近年来多次参加中国美协组织的写生、展览等活动,并先后赴美国、加拿大、马来西亚、法国、德国、比利时、荷兰、芬兰、卢森堡、日本等国进行考察写生展览及艺术交流。曾陆续在中国美术馆、中央美院美术馆、兰州、河北、山东、马来西亚、日本、韩国等国内外美术馆成功举办个人画展。随中国山水画研究院在北京、南京、河北、深圳等地举办《江山颂》大型山水画巡展。多次参与由北京市文史研究馆组织的,北京重大历史题材创作,主创《大都古风》弥补了北京元代只有文字没有图绘的史料。并以主创画家参与合作以北京人文历史、山水风景为主题的巨幅绘画创作多幅。多年来曾为中南海、中央办公厅、北京市委市政府等国家机关创作巨幅山水画多幅,部分作品被中国美术馆、中央美院美术馆、国家机关及收藏家收藏。作品经常发表于全国专业美术画刊报刊,出版有多部个人画集专著,中央电视台、书画频道,北京电视台、山东、西安等电视台多次给予专题报道。艺术成就被编入《中国当代艺术家名人大辞典》《中国当代艺术界名人录》等数十部辞书典籍。

图:于永茂先生在创作

書畫探索

(山水篇)

第2432期

(总第0548期)

供稿:《今日美術家》

策划:《長明藝術工場》

主持:蔡成剛

现为中国社会主义文艺学会书画委副主席,中博藏(北京)博物馆专家,中国世界民族文化交流促进会理事,北京书法家协会会员。

曾任今日信息报社副社长、中央国家机关美术家协会艺术顾问,主持、评论、策划,曾连续十一年采访全国两会。

责编:欧开琳

美编:王桃京

书画探索

书画探索